Entretien avec Eilena Braye, fondatrice de Murotopia

En introduction de cet échange avec l’artiste Eilena Braye, je souhaite poser en fond le sujet de débat depuis l’Antiquité : la médecine est-elle un art ou une science sachant que l’étymologie du mot se réfère à l’ “art de guérir ».

L’art et la science s’efforcent tous deux de comprendre le monde qui nous entoure, mais par des approches différentes. Alors que les artistes explorent l’interprétation subjective et l’expression émotionnelle, les scientifiques ont recours à l’observation systématique et à l’investigation empirique. Les deux disciplines abordent des questions existentielles, inspirent la curiosité et s’appuient sur l’observation et l’interprétation. « L’imagination est plus importante que la connaissance. Car la connaissance est limitée, tandis que l’imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l’évolution. » Cette citation d’Albert Einstein parle d’elle-même, n’est-ce pas ?

L’art recherche la beauté et parle à l’émotion; la science recherche la vérité et parle à la raison. Cette opposition n’a pas raison d’être: artistes et scientifiques s’engagent en réalité dans l’observation et dans l’expérimentation. «C’est par l’expérience que progressent la science et l’art», selon Aristote.

Les philosophes de l’Antiquité ont été les premiers à disserter sur les bienfaits de l’art sur la santé mentale et physique. De nos jours, les neurosciences apportent la preuve que le cerveau et le corps entrent en résonance avec le beau. On parle d’empathie esthétique : le mécanisme psychologique par lequel un individu peut comprendre les sentiments et les émotions d’UN ARTISTE et s’approprier l’œuvre.

Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste, professeur au Collège de France, collectionneur d’art et mécène a écrit de nombreux ouvrages dont celui intitulé : “LA BEAUTÉ DANS LE CERVEAU”. Il explique le processus cérébral lorsque nous regardons une œuvre jusqu’ à en être subjugué : “La rétine utilise les radiations lumineuses en les transformant en signaux électriques se propageant dans le cerveau. Ou plus précisément, ces signaux vont du cortex visuel au cortex préfrontal déclenchant la libération de dopamine, l’hormone du plaisir. Le fait de regarder une œuvre d’art fonctionne ainsi comme un système de récompense”.

Le neurologue, Pierre Lemarquis, auteur de “L’art qui guérit” ou “Portrait du cerveau en artiste” explique : “On peut considérer que l’art agit presque comme un médicament. Que trouve-t-on comme substances sécrétées en réaction à une œuvre d’art ? de la dopamine (hormone du plaisir de vivre, de faire des choses), certainement sécrétion de sérotonine ( antidépresseurs), l’endorphine (bien-être et anti-douleur) et l’adrénaline.

En 2019, un an avant la crise sanitaire, l’OMS avait publié un rapport intitulé sur les bienfaits des arts pour l’amélioration de la santé et du bien-être, basé sur 900 publications et plus de 3000 études réalisées dans le monde.

Imaginer, créer intellectuellement ou manuellement apportent la confiance et favorise le dépassement de soi. Les fonctions cognitives s’en voient renforcées ainsi que les liens sociaux.

Alors comment se concrétise la relation entre le domaine médical et les pratiques artistiques ?

Dans les établissements de santé, de plus en plus d’art-thérapeutes travaillent conjointement avec les médecins sur des pathologies physique et mentales.

Depuis janvier dernier, des visites aux musées sont prescrites par certains médecins du Canton de Neuchâtel. Savez-vous que les cours d’art ont fait leur entrée dans le cursus des étudiants en médecine dans les pays anglo-saxons depuis les années 80, comme à Yale aux Etats-Unis ou au Canada sous forme de visites des musées. Conclusion : RENFORCEMENT DE LA CRÉATIVITÉ, DE LA CURIOSITÉ, DE LA RÉSILIENCE, DE L’EMPATHIE ET DE LA RESOLUTION DES PROBLEMES.

Les cours d’art ou les visites aux musées n’ont peut-être pas été au programme de vos études Eilena, et pourtant vous avez naturellement fait le lien entre vos deux passions.

Votre parcours médical a débuté à Lille avec six années d’études, jusqu’à l’équivalent du diplôme fédéral Suisse, puis un internat à Paris de trois ans, au terme duquel vous avez obtenu votre diplôme d’État de docteur en médecine générale.

Votre intérêt pour la complexité du corps humain vous a amené à exercer comme médecin légiste à Paris, une expérience intense qui vous a profondément marquée. Installée en Suisse, vous avez découvert la Pathologie, un univers où la science rencontre la poésie du détail invisible. Vous avez entrepris un nouvel internat/assistanat, durant 5 ans jusqu’à l’obtention du titre de spécialiste FMH en Pathologie.

1. Vous avez choisi le pseudonyme MUROTOPIA comme nom d’artiste. Quelle est sa signification ?

J’ai choisi le nom Murotopia en combinant « muro », qui signifie « mur » en italien, et « utopie ». L’idée derrière ce nom, c’est de représenter l’univers que je crée à travers mes tableaux : un monde imaginaire, coloré, personnel, presque idéal.

Pour moi, décorer son lieu de vie et ses murs, c’est bien plus qu’un simple geste esthétique. C’est une manière de construire son propre environnement, de traduire une émotion, une vision, une rêverie. Murotopia, c’est cette utopie visuelle que je façonne avec des couleurs, des formes et des compositions.

2. J’ai découvert votre travail artistique sur Instagram sur lequel vous êtes très active. Mais votre métier est pathologiste. Voici la définition Wikipédia : Le pathologiste est un professionnel de santé responsable de l’analyse de tissus biologiques, des liquides biologiques, des cellules isolées, de leur prélèvement et de leurs interprétations en vue d’aboutir à l’origine physiopathologique d’une maladie. Expliquez-nous ce choix professionnel d’un métier fondamental mais peut-être peu connu du grand public.

J’ai toujours été fascinée par le corps humain, par la manière dont il fonctionne, interagit, évolue et ce depuis l’enfance. En parallèle, j’ai toujours eu une profonde attirance pour l’art, le dessin et la création. À 17 ans, j’ai dû faire un choix décisif : m’orienter vers des études de médecine ou suivre une voie artistique, comme l’architecture ou une école d’art.

Finalement, c’est mon désir de comprendre l’être humain dans toute sa complexité qui l’a emporté. La médecine, et plus particulièrement la pathologie, m’offrait cette possibilité d’explorer le corps en profondeur, de le lire comme une histoire et d’aider à sa guérison.

Pendant mes études, je devais dessiner des planches d’anatomie en cours, c’était ma manière d’apprendre, mais aussi d’exprimer. Il fallait prendre des notes très rapidement à la fac alors j’ai vite appris à transformer des dessins complexes en formes géométriques et simplifiées. En parallèle, je faisais des portraits ou dessinais des personnages inventés.

Ce qui est amusant aujourd’hui, c’est que l’art est devenu un miroir. Il ne me sert plus seulement à observer ou représenter l’autre, mais à mieux me comprendre moi-même. C’est une forme d’introspection, presque une continuité naturelle de ma pratique médicale, mais dans un langage plus intuitif et poétique.

3. Vous étiez une enfant créative, et le dessin a été votre médium préféré. Vous parlez de l’art comme un refuge. Aujourd’hui, quel est votre regard sur cette enfant timide ?

Le fusain, en particulier, était mon médium favori, j’aimais sa texture brute, son intensité, sa spontanéité.

J’étais une enfant timide, souvent en retrait, mais toujours un crayon à la main. Je passais des heures à dessiner, à observer, à m’exprimer silencieusement à travers les formes et les ombres. C’était ma façon de dialoguer avec le monde.

J’ai également ressenti très tôt ce besoin de transformer les choses autour de moi : je réparais les objets cassés, je customisais mes jouets, mes vêtements… Il y avait cette envie constante de créer du sens, de la beauté, même dans les petits détails du quotidien.

Avec le recul, je crois que cette pulsion créative m’a toujours guidée. Elle ne s’est jamais éteinte, elle a simplement évolué, grandi avec moi.

4. Vous êtes une artiste autodidacte. Alors que votre métier a nécessité une formation rigoureuse et longue. En quoi cet apprentissage vous convient ?

J’ai toujours appris par l’essai, l’erreur, l’ajustement. Pour moi, créer, c’est avant tout expérimenter. C’est accepter de ne pas tout savoir, de se tromper, de recommencer, et de grandir à chaque étape.

Je crois profondément que la vie elle-même est intuitive. Elle ne suit pas un plan parfaitement tracé. Elle se construit à tâtons, au fil des sensations, des élans, des rencontres. Mon parcours artistique s’inscrit dans cette même logique : je fais confiance à ce que je ressens, je laisse une place au hasard, à l’imperfection, à l’inattendu.

C’est cette liberté qui me nourrit le plus. Elle me rappelle que l’apprentissage ne s’arrête jamais, il évolue avec nous, il nous façonne, et il nous révèle.

5. Votre profession et votre art sont intrinsèquement liés car vous projetez sur la toile vos observations de l’invisible à nos yeux. En ce sens, vous rejoignez Paul Klee qui a dit : “L’art ne reproduit pas le visible, il le rend visible”. Pourquoi ce besoin de fusionner les deux activités ?

Oui, pour moi, il est absolument indispensable de faire le lien entre mon métier de médecin et ma pratique artistique. En pathologie, nous sommes à la source du diagnostic. Notre rôle, souvent invisible, est pourtant essentiel : c’est à partir de nos analyses que les chirurgiens et les équipes médicales peuvent agir, traiter, sauver. Ce travail est passionnant, mais il peut aussi être moralement exigeant, voire éprouvant.

Le soir, j’éprouve ce besoin presque vital de transformer ce que j’ai vu, analysé, compris tout au long de la journée. L’art devient alors un espace de respiration, mais aussi de traduction. J’y transpose ce que la médecine ne peut pas toujours dire : la beauté de l’humain, sa complexité, sa fragilité, son unicité.

Ce lien entre science et création me permet de réunir toutes les facettes de ma personnalité. D’un côté, la rigueur, l’observation, la précision ; de l’autre, l’intuition, la sensibilité, l’émotion.

Ce que je cherche à transmettre à travers mon travail artistique, c’est justement cette idée que nous sommes à la fois tous uniques, par nos histoires, nos traits, nos vécus et en même temps fondamentalement semblables. Au niveau cellulaire, nous sommes égaux. Et je trouve cela profondément beau. C’est cette humanité partagée que j’essaie de représenter.

6. Qu’apporte l’observation scientifique à votre processus créatif ?

L’observation scientifique est au cœur de mon processus créatif. En tant que pathologiste, j’ai appris à regarder avec attention, à déchiffrer les détails les plus infimes, à chercher du sens dans ce qui, à première vue, peut sembler abstrait ou insignifiant. Mon cerveau reconnaît quotidiennement des patterns et cette rigueur du regard, cette capacité à lire au-delà de l’évidence, m’accompagne dans ma pratique artistique.

Mais il ne s’agit pas seulement de précision ou de technique. J’ai aussi appris à être patiente, à laisser le temps aux formes de se révéler, à respecter les processus, qu’ils soient biologiques ou créatifs.

Dans l’art comme en pathologie, il y a cette même fascination pour la structure, la matière, le vivant. Cette même quête de compréhension et de beauté. Mon œil scientifique nourrit mon regard artistique, et inversement : l’un me pousse à analyser, l’autre à ressentir. C’est dans ce dialogue entre les deux que naît ma création.

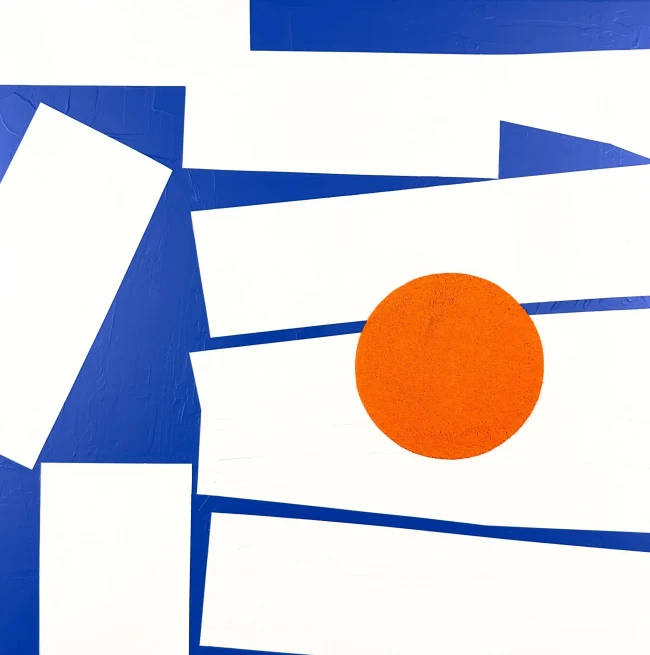

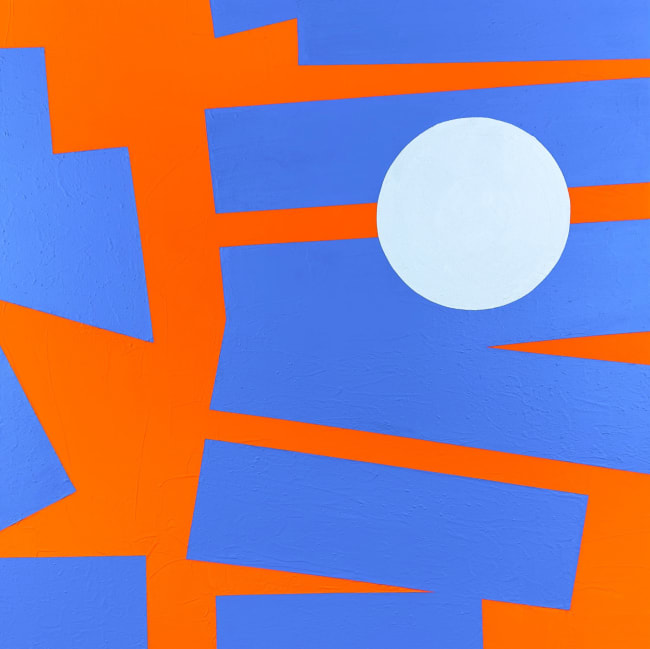

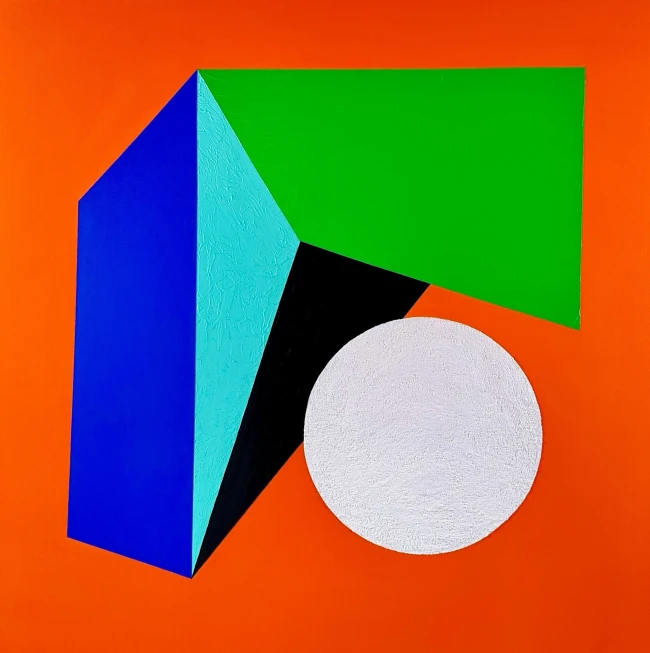

7. Votre style tend vers l’abstrait. Les formes géométriques aux couleurs vives s’organisent harmonieusement sur la toile. Mais vous n’êtes pas d’accord avec cette étiquette. Donnez-nous quelques clés de compréhension et expliquez-nous le rôle des couleurs dans vos compositions.

Mes peintures sont souvent qualifiées d’abstraites, mais pour moi, elles sont profondément humaines. Les formes géométriques que j’utilise ne sont pas là par hasard, elles naissent de mon observation du corps, du vivant, de la cellule, de la structure. Elles traduisent une certaine idée de l’ordre, de l’équilibre, mais aussi du mouvement intérieur, de l’émotion. Elles représentent ce qui est invisible à l’œil nu, mais que l’on peut ressentir : une mémoire, une énergie, une vibration.

Les couleurs, quant à elles, sont essentielles. Elles portent l’émotion brute. Chaque teinte est choisie avec soin pour transmettre un état d’âme, une sensation. Les couleurs vives, en particulier, me permettent d’exprimer la vitalité, la complexité, parfois la tension entre ce qui est contenu et ce qui déborde.

Sur la toile, formes et couleurs dialoguent entre elles. Elles ne cherchent pas à représenter le réel tel qu’il est, mais à évoquer un monde intérieur, une cartographie sensible de l’être. Mon objectif n’est pas d’expliquer, mais de faire ressentir, de laisser chacun y projeter sa propre expérience, son propre regard.

8. Certaines de vos publications sur Instagram dévoilent une partie de votre processus. On vous voie penchée sur la toile posée à plat, vous exécutez des gestes précis et d’une manière méthodique, tout semble calculé au millimètre près. Touches de peintures appliquées avec des pinceaux adaptés, jeux avec les bandes de scotch et la matière de couleur selon les formes à remplir. Pourquoi ce besoin de montrer votre méthode ?

C’est une manière pour moi de rendre hommage au geste, à la lenteur, à la précision. Mon approche est en effet très méthodique, presque méditative. Il y a dans chaque bande de scotch posée, dans chaque coup de pinceau millimétré, une intention claire : faire émerger l’ordre à partir du chaos, construire des formes qui traduisent l’énergie invisible que je ressens dans les tissus vivants observés au microscope et lorsque je peins. Montrer ma méthode, c’est aussi pouvoir aider d’autres artistes qui se posent les mêmes questions que moi, réhabiliter le temps long, le soin, l’attention portée à chaque détail.

9. Votre exposition en mai dernier s’intitulait : INVISIBLE RÉSONANCES. Vous expliquez que des vibrations subtiles nous relient aux autres et à nous-même. Qu’observez vous grâce au microscope et de quelle manière extrapolez vous ces observations pour les retranscrire sur la toile.

Avec l’art et la science, je m’inspire des connexions microscopiques observées dans les tissus, les synapses, les chaînes enzymatiques, les interactions cellulaires, pour explorer les parallèles avec nos relations humaines, nos émotions et les échos silencieux que les événements de la vie laissent en nous. Chaque toile est une tentative de rendre visibles ces fréquences intérieures, à la fois biologiques et émotionnelles, qui façonnent notre réalité.

Les connexions microscopiques que je découvre me fascinent : synapses, échanges enzymatiques, transmissions silencieuses d’information. À travers cette collection, je transpose ces phénomènes biologiques en langage visuel pour explorer aussi les résonances émotionnelles, les traces que les expériences laissent en nous.

Cette série témoigne également d’une quête d’équilibre, de calme intérieur, une recherche d’harmonie face à la complexité du monde. La présence marquée du bleu incarne cette volonté d’apaisement, d’ouverture et de profondeur. Le bleu agit ici comme un fil conducteur, une vibration stable qui invite à la contemplation et à la reconnexion à soi.